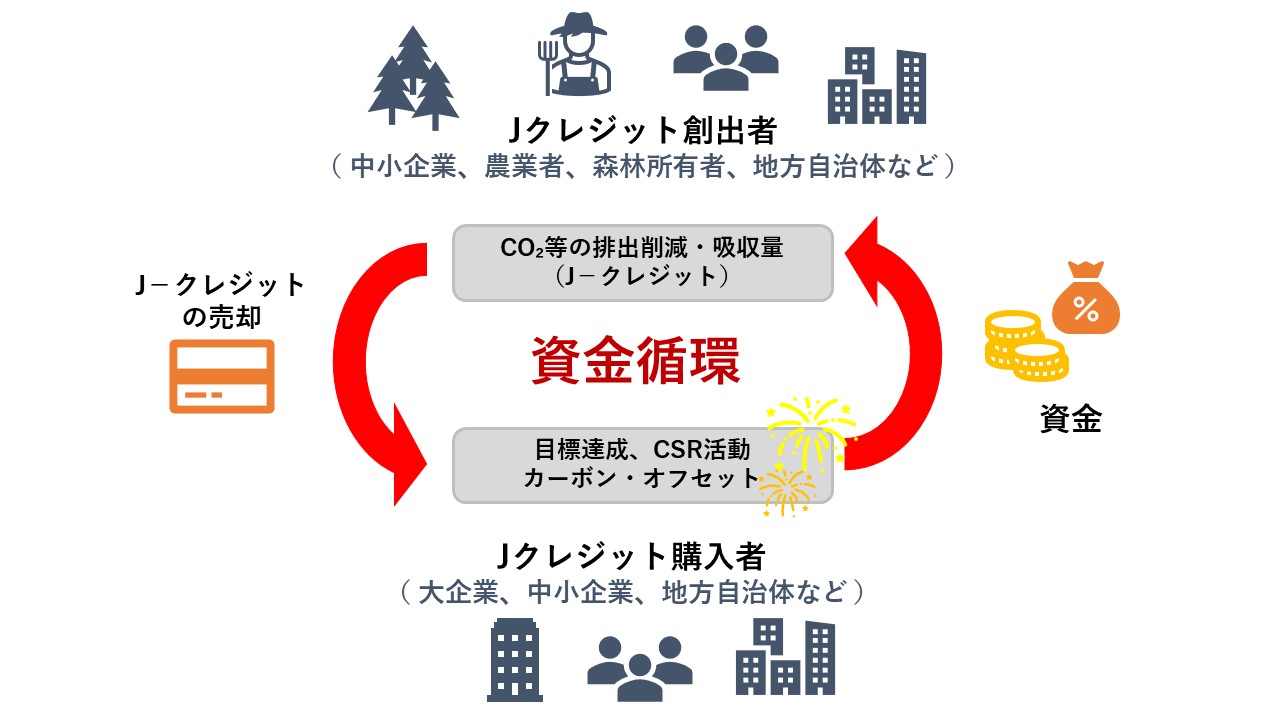

出典:エバーグリーン・リテイリング「環境価値を取引する3種類の証書(Jクレジット制度・非化石証書・グリーン電力証書)とは?活用方法についてご紹介します。」 egmkt.co.jp/column/corporation/810/

調べてみたので、今の時点での理解を備忘録としてここに残しておきます。ちなみに

林業を始めようと思い立った時については↓こちらで綴っています。

スラッシュキャリア?パラレルキャリア?ポートフォリオキャリア?🤔

J-クレジット制度とは(ざっくり理解)

【ふるさと納税】J‐クレジット関連

スポンサーリンク posted with カエレバ

正式名称:J-クレジット制度(Japan Carbon Credit System)

管轄:経済産業省、農林水産省、環境省の3省合同

開始:2013年から(意外と歴史があります)

目的:カーボンニュートラル実現に向けた民間レベルでの取り組み促進

更に簡単に言えば管轄:経済産業省、農林水産省、環境省の3省合同

開始:2013年から(意外と歴史があります)

目的:カーボンニュートラル実現に向けた民間レベルでの取り組み促進

地球に良いことをしたご褒美にもらえる、特別なポイント(お金になる!)

です。

このポイントは、欲しがっている企業(CO₂を減らしたい会社とか)が買ってくれるので、お金になります。

林業とどう関係があるのか?

健康な森はCO₂をたくさん吸ってくれるので、ちゃんと手入れされた森は、

CO₂の吸収量が増える=環境に良いこと

になります。

その「環境に良いこと」に価値をつけてお金にするのが、J-クレジットという制度です。

つまり、

今まで当たり前にやっていた山の手入れが、うまくいけば、木材を売る以外の新たな収入にも繋がるということです。

クレジットはどうやってもらうのか?

スポンサーリンク

ここがちょっとややこしいところです。簡単に流れを書いておきます。

1. 事前に計画を立てて申請する

「こういう山を、こんな方法で管理して、これだけCO₂を吸収させます」と説明する書類を作ります。

2. その活動をちゃんと記録する

面積、木の本数、種類、成長のデータなどを記録します。

3. 第三者がチェックしてくれる

国に認められた団体が「本当にこの森はCO₂を吸ってるのか?」を調べます。

4. クレジットが発行される

OKが出れば、CO₂を削減・吸収した分だけクレジットが発行されます。

5. 企業などに売ることができる

売買は専門の業者を通したり、自分で交渉したりもできるそうです。

「こういう山を、こんな方法で管理して、これだけCO₂を吸収させます」と説明する書類を作ります。

2. その活動をちゃんと記録する

面積、木の本数、種類、成長のデータなどを記録します。

3. 第三者がチェックしてくれる

国に認められた団体が「本当にこの森はCO₂を吸ってるのか?」を調べます。

4. クレジットが発行される

OKが出れば、CO₂を削減・吸収した分だけクレジットが発行されます。

5. 企業などに売ることができる

売買は専門の業者を通したり、自分で交渉したりもできるそうです。

難しそうなところ・気になること

小さい林業で稼ぐコツ 軽トラとチェンソーがあればできる [ 農文協 ]

「山は儲からない」は思い込み。自分で切れば意外とお金になる。そのためのチェンソーの選び方から、安全な伐倒法、間伐の基本、造材・搬出の技、山の境界を探すコツ、補助金の使い方まで楽しく解説...

スポンサーリンク posted with カエレバ

スポンサーリンク posted with カエレバ

❌書類やデータ管理が複雑そう

❌申請にも検証にも費用がかかる

❌そもそも買ってくれる企業が見つかるのか?

❌自分ひとりでやるのは無理そう(たぶん地域単位やグループでやる)

ただ、国や自治体が支援制度や補助金を用意していることもあるので、そこを調べて活用すれば、現実的にできるのかもしれません。

❌申請にも検証にも費用がかかる

❌そもそも買ってくれる企業が見つかるのか?

❌自分ひとりでやるのは無理そう(たぶん地域単位やグループでやる)

林業関係者として押さえておくべきポイント

林業改良普及双書 No.209 事例にみる 林業に活かすJ-クレジット制度 [ 全国林業改良普及協会 ]

...林野庁の解説をはじめ、実施主体を「自治体」「公社・団体」「森林組合・生産森林組合・財産区」「営利法人」のカテゴリーに分け、多様な実践事例を紹介しました...

スポンサーリンク posted with カエレバ

スポンサーリンク posted with カエレバ

対象となる森林活動

👷🏼新規植林:新しく森を作る

👷🏼再植林:伐採後に植え直す

👷🏼森林経営:間伐や保育など適切な管理

👷森林保護:荒廃地の復旧など

👷🏼再植林:伐採後に植え直す

👷🏼森林経営:間伐や保育など適切な管理

👷森林保護:荒廃地の復旧など

重要な条件

🚨2013年4月1日以降に開始した活動が対象

🚨適切な森林経営計画が必要

🚨継続的な管理が前提(一度植えて放置はダメ)

🚨適切な森林経営計画が必要

🚨継続的な管理が前提(一度植えて放置はダメ)

実際の手続きフロー(林業事業者目線)

Phase 1:計画立案・準備

スポンサーリンク

所要期間:3-6ヶ月1. 森林簿の整理

Phase 2:申請・審査

所要期間:6-12ヶ月1. 申請書類の作成

Phase 3:運用・管理

継続的な作業1. 定期モニタリング

経済性の現実(シビアな話)

収入側

熱海市 ふるさと納税

スポンサーリンク posted with カエレバ

クレジット価格:500円-3,000円/t-CO₂(2024年)

💴森林由来は比較的高値で取引される傾向

💴地域貢献性や付加価値で価格差が発生

💴年間変動が大きく、将来予測は困難

💴地域貢献性や付加価値で価格差が発生

💴年間変動が大きく、将来予測は困難

CO₂吸収量の目安

🌲スギ人工林(40年生):約8-12 t-CO₂/ha/年

🌲ヒノキ人工林(40年生):約6-10 t-CO₂/ha/年

🌲広葉樹林:樹種により大きく変動

🌲ヒノキ人工林(40年生):約6-10 t-CO₂/ha/年

🌲広葉樹林:樹種により大きく変動

費用側(現実的な数字)

初期費用:100-300万円┗ コンサル費用:50-150万円

┗ 審査費用:30-80万円

┗ 測量・調査費:20-70万円

年間維持費:20-50万円

┗ モニタリング費用:10-30万円

┗ 報告書作成費:5-15万円

┗ 認証機関費用:5-10万円

損益分岐点の計算(概算)

絶望の林業 [ 田中 淳夫 ]

...日本の林業現場で何が行われているのでしょうか?補助金漬け、死傷者続出、低賃金、相次ぐ盗伐、非科学的な施策……。林業の現場には時代遅れで、悲惨な現状が隠されています...

スポンサーリンク posted with カエレバ

スポンサーリンク posted with カエレバ

前提条件

♻️森林面積:10ha

♻️CO₂吸収量:10 t-CO₂/ha/年

♻️クレジット価格:1,500円/t-CO₂

年間収入 10ha × 10 t-CO2/ha/年 × 1,500円 = 150,000円/年♻️CO₂吸収量:10 t-CO₂/ha/年

♻️クレジット価格:1,500円/t-CO₂

年間費用 約350,000円(維持費 + 初期費用の償却)

結論:この条件では赤字になります

採算性を改善するための戦略

1. 規模の拡大林業事業者として知っておくべきリスク

事業リスク

ジブン未来図鑑 職場体験完全ガイド+ 12 自然が好き! 農家 バイオテクノロジー研究者 林業従事者 建築家

自分の未来を「好き」から選ぶ、キャリア教育の新定番。「自然が好き」なキャラと一緒に、の仕事場に潜入!...

スポンサーリンク posted with カエレバ

スポンサーリンク posted with カエレバ

技術的リスク

1. 測定精度の問題今後の展望(個人的考察)

制度改善の動向

スポンサーリンク

林業界への影響予測

短期的(3-5年)

🐇大手林業会社の先行的取り組み

🐇森林組合レベルでの実証プロジェクト

🐇制度理解の浸透と人材育成

🐇森林組合レベルでの実証プロジェクト

🐇制度理解の浸透と人材育成

中長期的(10年以上)

🐢林業経営の新たな柱として定着

🐢若手人材の参入促進効果

🐢国産材需要と合わせた総合的な森林価値向上

🐢若手人材の参入促進効果

🐢国産材需要と合わせた総合的な森林価値向上

まとめ

「J-クレジットってなんだ?」というレベルの私には、これが今の精一杯の理解と情報収集です。数値なども調べてみたものの、不正確な可能性も否めないため、今後も情報収集は継続中です。また、制度の詳細や市況は変化が激しいので、何か新しい情報があれば追記や別投稿していく予定です。

今回のタイトル、こちらから引用しました。

J-クレジットっていう日本の制度があるんだけど、

— ҠعSႯunu~Ⴏu (@kesyunuyu) December 20, 2023

説明読んでもよくわからないから、

カネのチカラで人間に環境保全させる制度って解釈してる。

※文章の一部を生成AIで作成しております。

0 件のコメント:

コメントを投稿